毎年10月中旬に、ある要件を満たす会社には特別なお手紙が届くことをご存知でしょうか?そのお手紙とは「休眠会社等の整理作業の通知書」といい、本ブログ内にて解説する「みなし解散」についてのお知らせです。

通知書のサンプル

法務省HPより引用

このブログでは、みなし解散ともそもそもなんなのか、ということからその目的やプロセスなどにわかりやすく解説していきます。

目次

そもそも、みなし解散とは?

みなし解散とは、12年間一度も必要な登記申請や事業廃止の届出が行われていない株式会社を、経営実態がないとみなし、登記官によって強制的に解散させる制度のことを指します(会社法第472条第1項)。休眠会社(休眠一般社団法人)の整理作業とも呼ばれます。

みなし解散の主な目的

まず、みなし解散の目的は次のとおりです。

- 登記と実体との間に齟齬が生じ、商業登記制度の国民からの信頼を損なうことを防ぐ

- 休眠会社が権利を有しない者によって売買の対象とされ、会社犯罪の温床になることを防ぐ

- 同一商号の禁止により、会社の商号選択の自由が阻害されることを防ぐ

- 実際には活動していない会社の登記記録が徒に増えることによる登記事務の複雑化や非効率化を防ぐ

みなし解散の対象

みなし解散の対象となるのは、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社です。この12年という期間は、非公開会社(上場企業ではない世の中の多くの会社)の取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長できることを考慮し、さらに2年の猶予を加えて設定されています。

*同様に、一般社団法人が対象となることもありますが、本記事では割愛します。

なお、みなし解散制度については、法務省から詳細なリーフレットも出ておりますので、そちらもあわせてご確認いただけますとより理解が深まるかと思います。

みなし解散のプロセス

STEP

官報公告

法務大臣が、12年以上登記がされていない株式会社に関する官報公告を行います。(会社法第472条第1項)

STEP

通知書の発送

官報公告と同時に管轄法務局から該当の会社に対し、冒頭記載の「通知書」が発送されます。(会社法第472条第2項)

STEP

対応期間(通知書の発送日から2ヶ月を経過する日まで)

みなし解散をされたくない会社は、通知書の発送日から2か月以内に以下のいずれかの対応をする必要があります

- 必要な登記申請を行う

- まだ事業を廃止していない旨の届出をする

STEP

みなし解散登記

上記の対応がなされなかった場合、通知書の発送日から2ヶ月の期間の満了時に、解散したものとみなされ、登記官の職権により登記がなされます。(会社法第472条第1項)

みなし解散が行われた場合には、登記記録の末尾に「令和○年○月○○日会社法第472条第1項の規定により解散令和○年○○月○○日登記」と記載されます。

会社法第472条(一部抜粋):休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年が経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。

みなし解散を回避する方法

みなし解散を回避するためには、以下の手続きを行う必要があります:

- 「まだ事業を廃止していない旨の届出」(会社法施行規則第139条)を提出する

- 2か月以内に「役員変更登記」などの必要な登記を行う(会社法第472条第1項ただし書)

これらの手続きを適切に行うことで、みなし解散を回避することができます。

なお、みなし解散となってしまった場合でも、3年以内であれば会社を継続することが可能です。(会社法第473条)

会社継続の詳細については、こちらをご覧下さい。

みなし解散のデメリット

みなし解散となった場合、以下のようなデメリットが発生します。

- 官報公告: みなし解散法人として官報に公告されます。

- 解散登記: 法人登記簿に「解散」の旨が記載されます。

- 取締役の自動退任: 取締役は自動的に退任することになります。

- 事業活動の制限: 清算会社扱いとなり、通常の事業活動が大きく制限されます。

- 法人税申告の負担増: 解散事業年度の法人税の申告義務が発生し、確定申告が1回分増えます。

みなし解散を防ぐための対策

みなし解散を防ぐためには、以下のような対策を講じることが重要です:

- 定期的な登記: たとえ役員のメンバーに変更登記がなくても、重任登記などの役員変更登記を適時に行う。

- 登記情報の確認: 定期的に自社の登記情報を確認し、最後の登記から長期間経過していないか確認する。

- 通知書の確認: 法務局からの通知書が届いた場合、速やかに内容を確認し対応する。

- 司法書士との日常点なコミュニケーション: 登記の専門家と繋がり、いつでも相談できる状況を作る。。

本年度(令和6年度)における状況

2024年10月10日、12年以上未登記の株式会社に通知書が発送されています。

官報公告及びみなし解散に関する通知書の発送

詳細については、こちらをご覧下さい。

みなし解散をさけるには、2024年12月10日までに、新たな登記か事業廃止していない旨の届出が必要です。

みなし解散の登記

同日以降は、会社は解散し、取締役は自動的に退任することになります。

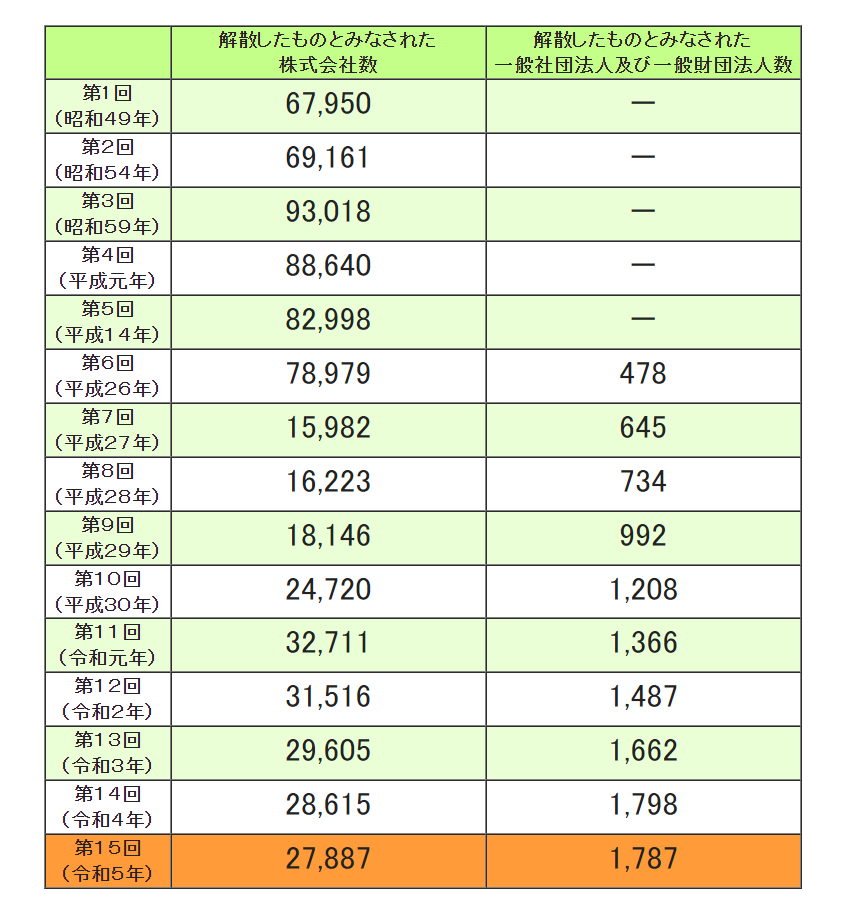

*休眠会社のみなし解散については、平成26年度まではほぼ5年に一度の間隔で行われていましたが、平成26年以降は毎年行われるようになっています。

法務省HPより引用

みなし解散に関するよくあるご質問

みなし解散の登記と普通の解散の登記は違う登記なのですか?違いがあれば、教えてください。

法律上の効果は、みなし解散とそれ以外の解散(e.g.株主総会の決議による解散)の登記も同じであり、解散により会社は清算手続に入ります(会社法第475条第1項)。しかし、解散にあたっての登記原因は異なります。みなし解散にあたっては、上述のとおり特有の記載がなされるため、みなし解散とそれ以外の解散は、登記原因を見ることで判別することができます。

加えて、通常の解散登記をした場合には解散と同時に株主総会の決議で清算人の登記を行いますが、みなし解散の登記の場合には株主総会による清算人の決議はできません。よって、会社法第478条第1項によりみなし解散の登記がされた時点での取締役が清算人(「法定清算人」といいます。)となり、その旨の登記が必要となります(昭和49年11月15日第5938号民事局第4課長依命通知)。ただし、みなし解散の登記と同時にこの清算人の選任の登記が自動的になされるわけではなく、継続時にその旨の登記を同時に申請する必要があります。

その結果、会社の継続登記をする場合、通常の解散による場合とみなし解散による場合とで、必要となる登記が異なってきます。

*通常の解散の登記については、こちら(準備中)をご覧下さい。

*会社の継続登記の詳細については、こちらをご覧下さい。

ずっと会社に関する登記をしないまま放置していたら、会社の印鑑証明書の取得ができなくなりました。どうゆうことですか?

みなし解散の登記がされた後は、別途、解散事務を担う清算人の登記がされない限り、印鑑証明書が発行されなくなるとされています(平成27年9月7日法務省民商第104号民事局長通達)。よって、ご自身の会社がみなし解散の対象となった場合、みなし解散の登記がされてしまった日以降は、その会社の印鑑証明書を取得することができなくなってしまいます。

*同様に商業登記電子証明書の発行もされなくなります。電子証明書の詳細については、こちらの「よくある質問」の4問目をご覧下さい。

みなし解散がされた場合には、会社の謄本もとれなくなるのですか?

会社の印鑑証明書はとれなくなりますが、登記簿謄本がとれなくなるわけではありません。いままでどおり法務局で登記簿謄本は取得することはできますし、インターネットで登記情報を取得することもできます。

わたしが経営しているのは昔ながらの特例有限会社です。みなし解散の対象になりますか?

特例有限会社の役員には、任期という概念がありません。よって株式会社と異なり、○年以内に必ず登記されるべきである登記が存在しないため、10年以上の長期間登記がなされない状態が継続されていたとしても、みなし解散の対象とはなりません。

わたしはコストパフォーマンス重視で創業したので、合同会社を経営しています。合同会社はみなし解散の対象になりますか?

合同会社の社員(株式会社でいうところの役員と同じ存在)には、任期という概念がありません。よって特例有限会社と同様に○年以内に必ず登記されるべきである登記が存在しないため、みなし解散の対象とはなりません。

法務局から通知書が届きました。そのまま放置しておくことは可能ですか?

放置しておくことは可能ですが、そのままにすると、会社は解散してしまいます。通知書が届いたあと法務局からの通知書の下部に記載されている申出書にて申出をしなかった場合、官報公告が掲載された日から2ヶ月の期間が満了した時に、その会社は解散したものとみなされ、みなし解散の登記が入ります。

法務局からの通知書の下にくっついていた申出書に押印して、法務局へ提出しました。来年以降はもう通知書はとどかず、みなし解散の対象とならなくなりますか?

届出をしても。その後必要な登記をしなければ、「最後になされた登記から12年」という要件には該当したままなので、翌年以降も休眠会社の整理作業の対象となり、みなし解散の対象となります。

当社はみなし解散の登記がすでにされてしまっている会社です。みなし解散の登記がされるまでの間に、取締役の全員が死亡してしまっています。どのように対応すればよいのでしょうか。

みなし解散の時点ですでに取締役が死亡し全く不存在であっても、株主総会決議で清算人を選任する方法により、取締役の変更(死亡等)の登記及び選任された清算人の就任の登記をすることが対応できると考えられます。

ただし、この場合の株主総会は、招集の請求を受けとる清算人が株主総会の開催時点では存在しないため、通常のように株主から請求して開くものでは足りず、全員出席総会若しくは書面決議があったものとみなされた場合に限られると考えられます。

当社はみなし解散の登記がすでにされてしまっている会社です。みなし解散の登記がなされるまでの間に、取締役が死亡しています。そのような場合にはどう対応すればよいですか?

みなし解散までの間に、登記簿上の取締役が既に死亡しているなど、取締役に変更がある場合は、登記上の取締役が清算人となる(法定清算人)の登記の前提として、その取締役の変更登記(取締役の死亡による退任など)が必要になります(昭和49年11月15日5938号民四課長依命通知)

当社はみなし解散の登記がすでにされてしまっている会社です。みなし解散の登記がなされるまでの間に、代表取締役が引っ越して住民票上の住所が変わっていました。上記記載の法定清算人の登記に先立ち、その旨の登記は必要になるでしょうか?

みなし解散までの間に、代表取締役の住所に変更がある場合は、法定清算人の登記の前提として、当該代表取締役の住所変更の登記が必要となります(登記研究823号)

みなし解散になるような会社には、もうその実体がなく、登記簿上の住所宛に通知書を送っても届かないケースもあると思います。そのような場合でも、みなし解散の対象となるのでしょうか?もし、通知書が届かない場合には、みなし解散の対象とならないのであれば、まさにみなし解散すべき会社の多くが、その対象とならないまま残ってしまうことになると思うのですが。

「休眠会社等の整理作業の通知書」は、あくまで休眠会社の登記簿上の本店に対して発送されれば足り、到達することまでは必要とされていません。よって、上記のような会社に対して発送した通知書が到達しなかった場合でも、みなし解散の法律上の効果は生じることになります。

どうしてみなし解散される場合には、官報公告だけでなく、各会社への個別の通知までしてもらえるのですか?官報に掲載されているのならば、それを見なかった会社のほうが悪いということになりそうな気もしますが。まあ、とはいえ当社も日常的に官報をチェックしているわけではないのですが、、、、。

なぜならば、みなし解散の対象となる会社の相当部分が中小企業であると予想され、それらの企業は、通常、恩赦のように官報を購読していないことが想定されます。また、みなし解散は、それが会社の存続に関わる重要な事項であるため、漏れなく対象の会社に伝える必要があります。

そこで、官報公告だけでなく、膨大な事務作業が発生することを甘受しつつ、各会社への個別の通知まで行っているのです。

司法書士からひと言

株式会社のみなし解散は、長期間登記を放置した会社に対する法的措置です。この制度は、商業登記の信頼性維持や犯罪防止などの重要な役割を果たしていますが、会社にとっては大きなリスクとなる可能性があります。経営者は、みなし解散のリスクを認識し、定期的な登記情報の確認と適時の登記手続きを行うことが重要です。

また、万が一みなし解散となった場合でも、3年以内であれば会社を継続する道が残されていることを覚えておきましょう。司法書士などの専門家と繋がり適切な登記管理を行うことで、みなし解散の登記が生じる可能性は、限りなく低くなります。商業登記のプロである司法書士とうまく連携しつつ、みなし解散制度を正しく理解し、適切に対応することを心がけましょう。

ご依頼・相談受付

ご依頼は下記のフォームから受付けております。

お気軽にご連絡ください。